遠く鳴る鐘の音を合図に、給仕人は今日も空腹淑女に夕食を差し出した。

彼女は挨拶もなしにナイフ・フォークを手に取り、歌う気にもなれない無機質な食器の音を響かせる。

自身の唇に軽く指を添え、退屈そうに彼女を見つめる給仕人の表情は日々憂いと憤りの濃度を増していた。

喧噪よりも遥かに五月蝿く煩わしいこの静寂を愛すことは、寡黙な彼にとってさえ容易ではなかった様だ。

程なくして、フルコースは平らげられた。

時計と待ち合わせをしていたかの様、昨日と同じ時刻に。

空いた皿を長い指でサッと掬った給仕人は彼女を真似、昨日と同じ表情・同じ歩幅でその場を後にした。

昨日色の今日を終え、今日色の明日を迎える。

その繰り返しに漏れる溜息がカレンダーを捲っていた。

その憂鬱を知ってか知らずか、時折彼女は「いつも食べたいものを用意してくれてありがとう。」と男に微笑みかけることがある。

しかし、その言葉は彼への褒美としてあまりに不適切なものであった。

無論、彼女がそれを知る由もないのだが。

そうした営みが幾夜も続いたある日のこと、男の辛抱はついに臨界点を超えてしまう。

僅かばかりの自尊心にけしかけられた彼は頭を掻き毟り、動線上の調度品を崩しながら調理場へと駆け出した。

需要の型にはめただけの供給。

その繰り返しに毒された下眼瞼を強く炙り、この環境に不相応な蛇柄のジャケットに袖を通す。

無言の威嚇に怖気づいたシェフはいつもより早い時間に調理を済ませ、彼から逃げる様に持ち場を離れた。

夕刻の鐘の音。

その残響が止むのを待たず、テーブルへと乱暴に投げ出されたディナー。

変わり果てた男の姿に戦く彼女の顔を満足げに見下ろし、給仕人はこう言った──

「君の求める物など知りはしない。私の求めるものをここに用意したまでだ。」

LIPHLICHは、元来不親切なバンドである。

急速な進化・変化にしがみつこうとした折、聴き手が躓き倒れても起き上がるまで待ってくれる様な甘さはない。

それもそのはず。彼らは誰の為でもなく、自らの夢と栄光をかけたRACEの真っ最中なのだ。

常に想像の先を行き、我々の理解が追いついたときには既にその数百歩先で新たな罠を仕掛けるド級の策士。にして!実は最高にわんぱくな4人組。

彼らを追いかけるていで好きに振り回されている楽しく哀れな人種を地球語で「ウェンディ」と呼ぶらしい。

そんな世にも騒々しい知能派偏屈楽団に属する4人をときに「バランスが良い」なんて言葉で収束しようとする者もいるが、果たしてそれはどうだろう。

各々の持つ笑ってしまう程の強烈な個性に寄らず染まらず、互いを尊重(放任?)しあいながらも、一切の遠慮を知らない我丸出しの音VS思考の衝突を前にして「バランスが云々」だなんていよいよ眉唾もんだ。

舌を裂く激辛料理を口に押し込まれたのち、その痺れが治まるまで延々と角砂糖を舐めさせられたとして、その苦行を終えた者が「辛いのと甘いの。あぁ実にバランスの良い食事だった。」とはまずならないだろう。

「その例えこそ極端で眉唾じゃい!」とおっしゃるのなら、ここでひとつバンドを構成する4人を思い返してみようではないか。

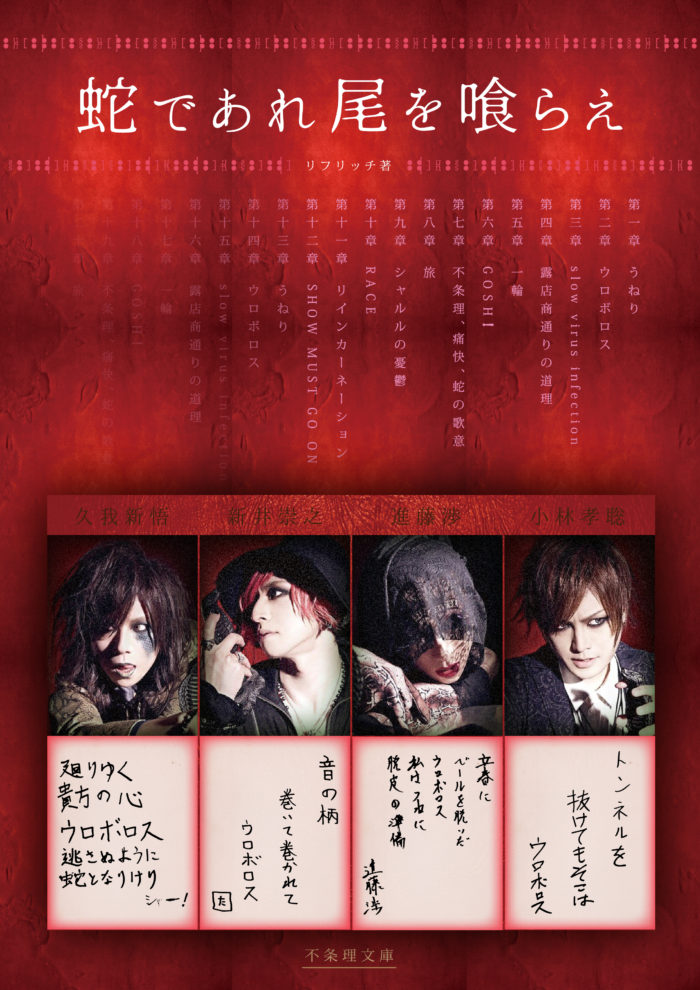

観衆に浮気を誘発させながら、自分以外との浮気を断固として許さぬモノホンの浮気者 Vo.久我新悟。

ギターとカレーに名前以外の全てを奪われた群馬人 Gt.新井崇之。

その存在全てが「主張」で成り立っているエブリデイジェンダーフリーな七弦の主 Ba.進藤渉。

そして、そんなワンダーにしてアンダーな集落ヘ自ら足を踏み入れていく恐いもの知らずな新ドラマー小林孝聡(美声)。

そら見たことか。

こんなにも極端でアンバランスなバンドに平熱も平均点もありゃしないのだ。

『蛇であれ 尾を喰らえ』この作品を手にしたとき、誰もがメンバーの顔触れだけに留まらない「新しさ」を感じたことだろう。

しかし、「美味しく食べていただければそれで結構」と、満足げに皿を洗う者など残念ながらここには一人として存在せず、むしろその新しい味に慣れ、初めて触れた瞬間の感嘆を失いつつある我々が口にしてしまいがちな「リフリッチらしい!」という評価こそが作品を、そして彼らを蝕んでいるのかもしれない。

後にリリースされた『DOUBLE FEATURE』。

この作品をもってTHE LIPHLICHの世界は完結したと、とある重要人物がわざわざそう口にしたのもまた、そういった心の表れなのだろう。

言うなれば、ガベルマンより飽き性な表現者。それが事実存在することを我々は知ってしまったのだ。

とはいえ、彼らの作品から完全に灰汁をとることなど無理なのではないかと首を傾げる者も少なくないハズ。

唐突ではあるが、「蔵付き酵母」というものを御存じだろうか?

酒造蔵や味噌の仕込甕に代々住みついている酵母のことなのだが、この古より伝わる酵母菌こそがその蔵唯一の味わいを生むファクターであり、決して絶やしてはならない宝なのである。LIPHLICHの創造主 久我新悟の脳にもまたそれに似た「創作菌」なるものがあるはずで、彼由来のそいつが軽くすすいで綺麗に落ちる様なものではないことなど想像に容易い。

悲しいかな、これまでのLIPHLICH作品が彼以外の誰からも生み出せない超一点物であることを彼は彼自身の手で証明しつづけてきてしまったのだから。

「自らの功績と、歴史と、誇りと、戦う」

それはどんな偉大な先人と争うことよりも辛く苦しい戦である。

我々からは見えない場所で常にもがき足掻き続ける彼らのニューアルバム。

そのリリースが今年10月に決定した。

秋がくる頃、飽きのこない新作がこの手に届くのを不謹慎ながら無邪気な心で待つとしよう。

義務も責任も使命もない。楽しむ権利だけを与えられた我々ガベルマンはきっとそうあるべきなのだから──